gorizia

Le donne e la rivoluzione che ha cambiato l'Iran, il viaggio di Farian Sabahi a èStoria

Ad aprire le scene è il 1979, «data importante che segna l’avvio dell’Islam politico». La studiosa ieri a Gorizia per raccontare la storia della rivoluzione a Teheran.

È trascorsa appena una settimana. L’elicottero di Ebrahim Raisi si è schiantato in un’area montagnosa nei pressi di Jolfa – a quanto pare per le condizioni metereologiche avverse – Una morte che potrebbe rinvigorire le proteste iniziate con il caso di Masha Amini, uccisa nel 2022 perché non indossava correttamente il velo. La sua storia la narra Farian Sabahi nel libro “Noi donne di Teheran”, che nell’ultima serata del festival èStoria ha affrontato la storia iraniana nell’incontro “Il 1979 in Medio Oriente” per presentare il saggio “Storia dell’Iran 1890-2020” (Il Saggiatore). Presso un’affollata aula magna in via santa Chiara, Sabahi ha ringraziato i presenti, meravigliata per l’interesse mostrato: «Il mio incontro è concomitante con quello di Rampini e Travaglio, non mi sarei aspettata di vedervi così numerosi».

Giornalista e orientalista, è anche ricercatrice di Storia contemporanea presso l’università dell’Insubria, oltre che delegata per gli Affari istituzionali e diplomatici presso il Disuit. «Avrei potuto scegliere il 1926, ma mi riservo di proporre questa data tra un paio d’anni». Ad aprire le scene è invece il 1979, «data importante per tutto il Medio Oriente, perché segna l’avvio dell’Islam politico. Khomeini prese il sopravvento e iniziò a dichiarare che voleva esportare la rivoluzione iraniana». L’ayatollah aveva studiato filosofia ed era un poeta, lasciando ai posteri un volume di versi per morire nel 1989. «Ha ricoperto questo ruolo prima di Ali Khamenei, attuale Capo di Stato dell’Iran, che ha l’ultima parola su tutto e quindi decide anche la politica estera e la politica nucleare».

L’altro attore di questa storia è Mohammad Reza Pahlavi, l’ultimo scià dell’Iran, che nella foto presentata si ritrova accanto alla terza moglie e ai loro quattro figli. Lo Scià aveva una sorella gemella, la bellissima Ashraf Pahlavi – scomparsa quasi a cent’anni - «Una donna molto forte, si dice più del fratello», che nel 1946 venne inviata in missione da Stalin affinché ritirasse le truppe» dal nord dell’Iran, occupato durante la Seconda guerra mondiale. Quali sono gli eventi che portarono alla Rivoluzione? Si comincia nel 1941, quando Reza Shah Pahlavi (il padre dell’ultimo scià) venne accusato di simpatizzare per i nazisti, subendo l’invasione di sovietici e inglesi. Dieci anni più tardi si verificherà la nazionalizzazione del petrolio iraniano, perché l’AIOC, la Anglo Iranian Oil Company, «pagava più tasse al governo inglese che non royalties al governo iraniano», dando origine alla crisi di Abadan.

Nell’agosto del 1953 accade un altro fatto importante: un colpo di Stato ai danni del premier Mossadeq - che aveva nazionalizzato l’industria petrolifera. Un colpo di Stato messo in atto dai servizi segreti statunitensi e britannici- «con la complicità degli ulema». Lo Scià costituisce poi la Savak, l’organizzazione dei servizi segreti iraniani «che arresterà, torturerà e ucciderà numerosi oppositori politici». Nel 1963 gli Stati Uniti impongono allo Scià «un processo di modernizzazione per fornire aiuti economici, finanziari e militari. Già negli anni Cinquanta avevano portato il programma “Atoms for peace”» sull’uso pacifico dell’energia nucleare, come proposto nel discorso del presidente Eisenhower nel 1953. Reza Pahlavi governa con prudenza fino alla Rivoluzione bianca, che rappresentò il «contraltare alla rivoluzione comunista».

«Che cos’è la Rivoluzione bianca? Un programma che ha portato al suffragio universale», consentendo il voto alle donne. Riforme da introdurre nell’arco di diversi anni, con l’abolizione del latifondo e la distribuzione delle terre ai contadini. Essendoci «un esubero di giovani dal servizio di leva», quanti avevano il diploma superiore vennero inviati «nei villaggi più sperduti dell’Iran» per portare l’istruzione fin nelle aree più remote. Nasce il cosiddetto “Esercito del sapere”, con cui dal 1963 al 1969 «partirono 200 mila giovani uomini e – dal 1969 – anche giovani donne, queste come volontarie». Un servizio che fu utile soprattutto alle donne, che successivamente «ebbero l’opportunità di essere assunte come insegnanti nelle scuole pubbliche».

Il 1963 fu anche l’anno in cui la coscrizione divenne obbligatoria per i seminaristi, sino ad allora risparmiati. In giugno i giovani scendono in piazza a protestare per tre giorni, anche fomentati dal clero sciita scontento del voto concesso alle donne. La rivoluzione è ormai vicina, quando il 19 agosto del 1978 scoppia un incendio al cinema Rex di Abadan. I fondamentalisti islamici avevano additato le sale cinematografiche, “colpevoli” di proiettare film che incarnavano l’influsso dell’Occidente. A causa del rischio di attentati le autorità avevano sigillato le uscite di sicurezza del Rex, dove il pubblico stava assistendo al film “The Deer” di Masoud Kimai. L’incendio appiccato dagli attentatori avvolse nelle fiamme i presenti, che non ebbero scampo.

Un’altra scintilla venne appiccata l’8 settembre, il “venerdì nero” in piazza Jaleh a Teheran. Pochi giorni prima lo Scià aveva lasciato il Paese a causa delle pressioni popolari che spingevano per l’abolizione della monarchia, ma diede comunque ordine all’esercito di aprire il fuoco sulla folla, «se parliamo delle cause della rivoluzione del ’79, una è sicuramente la repressione».

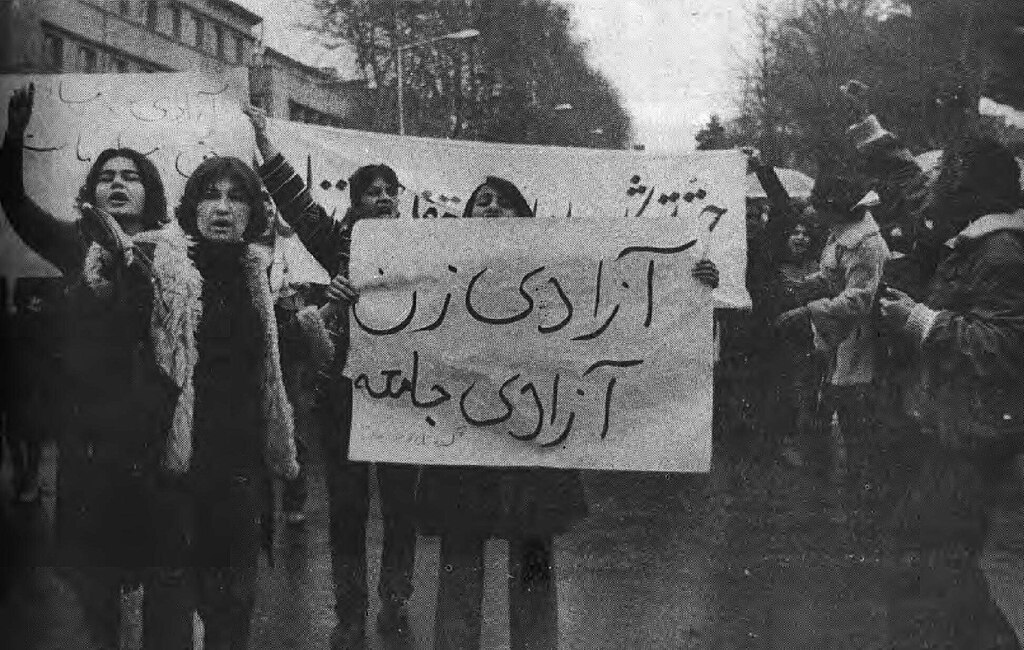

E alludendo al regime repressivo ha voluto ricordare il caso di Ashraf Dehqani, la guerrigliera dei Fadaiyan torturata e costretta sulla sedia a rotelle, che attualmente vive in clandestinità a Londra. «Io sono italo-iraniana nata e cresciuta in Piemonte – racconta - Negli anni Settanta telefonavo ai nonni con grande difficoltà, mio padre mi diceva sempre di non dire niente al telefono». Una foto ritrae le donne iraniane in piazza, senza velo. «L’8 marzo del 1979 migliaia di donne protestano per l’imposizione del velo e altre costrizioni», come il divieto di accesso alla spiaggia in compagnia di uomini e la successiva abrogazione della riforma del diritto di famiglia del 1967. Nel frattempo, lo Scià si ammala di tumore; verrà ricoverato in un ospedale di New York, dove atterra il 22 ottobre.

«Alcuni temono il colpo di Stato del 1953, così il 4 novembre un gruppo di studenti organizza una protesta di fronte all’ambasciata americana, chiedendo che lo Scià venga estradato e processato. Una folla di studenti assalta l’ambasciata, trattenendo per 444 giorni 52 ostaggi americani. «Gli ostaggi saranno liberati solo dopo che il presidente Carter perderà le elezioni». Vite tormentate di una storia ancora in evoluzione, da approfondire e meglio comprendere anche attraverso il mondo del cinema. Come nella filmografia consigliata a conclusione, dall’hollywoodiano “Argo” di Ben Affleck ai corti di Kamran Shirdel, fino al lungometraggio autobiografico “Radiograph of a family” diretto dalla regista Firouzeh Khosrovani.

Nella foto: protesta a Teheran per la Giornata mondiale della donna, marzo 1979 (Mohammad Sayya/Wikicommons)

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram e Whatsapp, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione