LA MOSTRA

Il merletto goriziano in esposizione fino al 2 febbraio nella sede del Consiglio regionale di Trieste

La mostra “Virtuosismi Goriziani. La storia e le trame della Scuola Merletti di Gorizia” racconta il merletto del capoluogo isontino negli scatti di Carlo Sclauzero e dell’archivio Erpac. Il trionfo del padiglione italiano all’Expo di Osaka ricordato ieri alla presenza dei ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo.

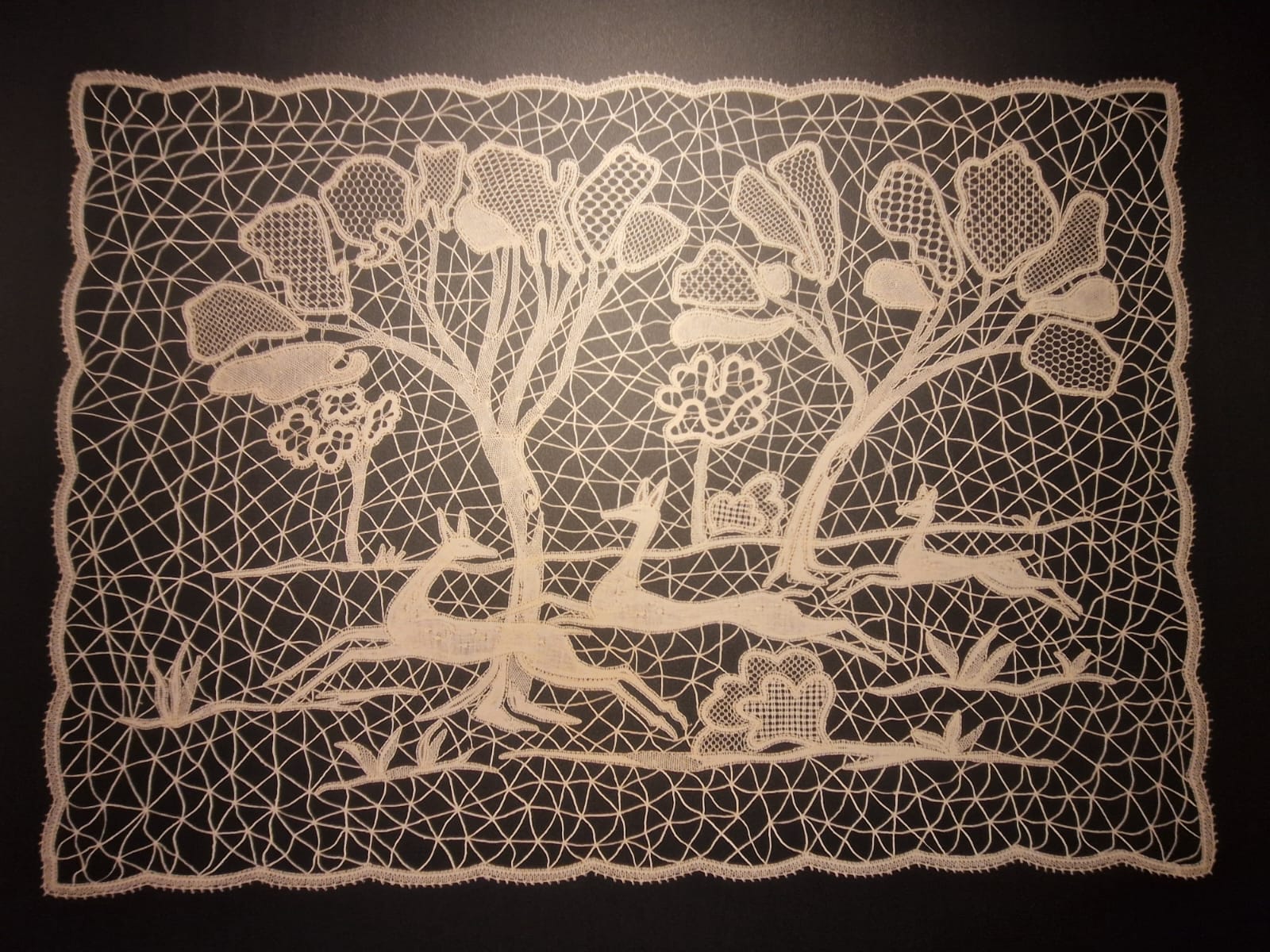

I fuselli scivolano fra le dita sopra al tombolo in un tintinnio lieve. Un’arte antica finora sopravvissuta all’avvento dell’intelligenza artificiale, che a Gorizia giunse a fine Seicento grazie alle Madri Orsoline. Correva l’anno 1672 quando da Vienna le fondatrici vennero accolte da una folla festosa e «menate in carrozza – narra lo storico Camillo Medeot - a visitar tutte le chiese». Dalle prime ristrettezze l’educandato si trasferì nel palazzo del barone Orzoni con un centinaio di allieve, alle quali venne insegnata anche la magia del merletto. Un’arte tramandata nei secoli, che oggi possiamo ammirare nella mostra “Virtuosismi Goriziani. La storia e le trame della Scuola Merletti di Gorizia” ospitata presso la sede del Consiglio regionale di piazza Oberdan 6 a Trieste.

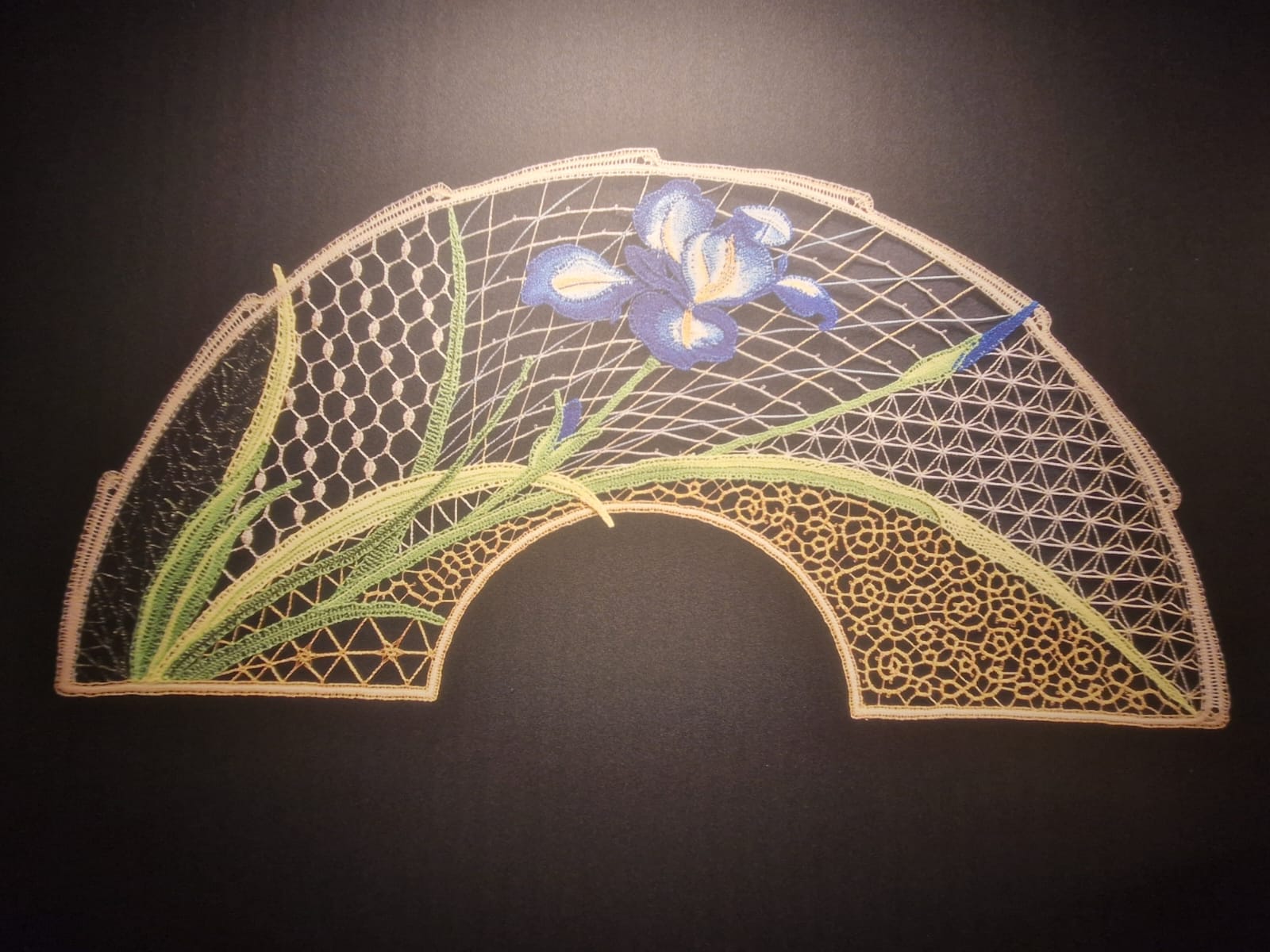

La collezione di scatti è stata inaugurata il 29 ottobre a cura di Erpac FVG, ed è accessibile con ingresso libero fino al prossimo 2 febbraio. «Quest’anno - interviene la direttrice Erpac Lydia Alessio-Vernì – abbiamo partecipato all’Expo di Osaka con il padiglione italiano, che si è aggiudicato il premio per avere interpretato nella maniera più idonea il tema “L’arte rigenera la vita”», fil rouge dell’Expo. A ricordarlo nella terza edizione del Selecting Italy è stato ieri – 5 novembre - il Commissario generale Mario Vattani alla presenza dell’amministrazione regionale insieme ai ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Paolo Zangrillo, dove il Presidente Massimiliano Fedriga ha evidenziato l’importanza di saper utilizzare le risorse disponibili. Opere che lasciano senza fiato come il ventaglio “Iris” di Mariagrazia Giacomini, ispirato alle xilografie del “Manuale di pittura” di Tei Takiwa. «La regione autonoma Friuli Venezia Giulia – precisa – era presente con diverse realtà, fra cui il merletto goriziano, che ha ricevuto grande attenzione da parte del pubblico giapponese. In un’epoca contraddistinta dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale, oltre che dalla spersonalizzazione delle attività, spicca il valore straordinario della manualità legata alla creazione artistica: un patrimonio dalle grandi potenzialità – rimarca - che in futuro diverrà ancora più prezioso».

«Siamo stati scelti – segnala la Responsabile di posizione organizzativa Erpac Antonella Ruggieri – fra le sei eccellenze della regione, ed eravamo presenti con una maestra merlettaia che lavorava ogni giorno alla presenza del pubblico». «Il merletto a fuselli appare in Italia nella seconda metà del Quattrocento – spiega la ricercatrice, scrittrice e merlettaia Rosita D’Ercoli – per poi svilupparsi in diverse località». Un lavoro derivante dalla tessitura di passamanerie in Italia nato nei laboratori dei passamentieri di Milano, Genova o Venezia dove s’intrecciavano fili d’oro, d’argento e seta. «Essendo un manufatto che definiva lo status sociale – prosegue – i nobili lo indossavano per mostrare la propria ricchezza, e i laboratori pullulavano in tutta Europa». Se a Gorizia sbocciò con l’arrivo delle suore in un territorio allora senza confini, nella Carniola la tradizione si legò alle maestranze boeme e alla miniera di mercurio di Idria, dove ancora prima della Seconda guerra erano diffuse migliaia di merlettaie. «Le suore arrivavano anche da Liegi – aggiunge – portando il merletto fiammingo. Insegnavano lavori domestici, poiché una giovane era tenuta a conoscere almeno il ricamo e non cedere all’ozio, che aveva valenze negative».

Determinante fu la produzione del merletto come fonte di guadagno per le stesse educande, ma quando a fine Ottocento infuriò la soppressione degli ordini religiosi le Orsoline vennero salvate in quanto istituzione scolastica, e nel 1938 si contavano 4mila merlettaie in un territorio che si estendeva anche all’attuale Slovenia. «Per ottenere un riconoscimento dallo Stato si adeguarono ai programmi didattici statali di Vienna – specifica - dove già nel 1879 venne fondato il Wiener Zentralspitzenkurs». Una tipologia goriziana che affondava le sue radici nel Corso centrale viennese caratterizzato da motivi a nastrino e floreali dello Jugendstil d’inizio Novecento. «Molti dei viennesi – racconta – vinsero la medaglia d’oro all’esposizione universale di Parigi nel 1900, e il repertorio figurativo goriziano ha una serie di motivi liberty ispirati a questi disegni». Il clima politico degli anni Trenta impregnò i motivi di valenze italiche riflesse nella tecnica “a fiandra” e nella variante del “fiandra a tre paia” della maestra Emma Kocevar. «Il fiandra venne venduto ovunque – chiarisce - con ordinazioni che arrivano dalla Rinascente di Milano, da Firenze o da Olga Asta di Venezia». Il lavoro proseguì fino agli anni Quaranta, quando durante la Seconda guerra mondiale nei corsi si filava “più o meno pericolosamente” ritrovandosi lungo la linea dei combattimenti, per poi riprendere a conclusione della guerra nel 1946, quando si diffuse anche nelle aree depresse di Gradisca, Grado e Torviscosa.

Con il tempo il numero dei corsi si ridusse, e oggi a Gorizia sopravvie l’unica scuola d’Italia in grado di rilasciare il diploma di Maestra merlettaia. «La nostra scuola ha una storia di resilienza e virtuosismo – commenta Ruggieri – in quanto le sue origini risalgono a fine Seicento attraversando varie vicissitudini, ma si è sempre rinnovata con la partecipazione di tutta la città. E in questa mostra a risaltare è la peculiarità che nella scuola disegniamo e progettiamo, il che attrae anche le nuove generazioni». Piccoli capolavori che spaziano dai gioielli ai segnalibri ai veli da sposa, come le creazioni che si possono ammirare nello Showroom “Merletto Goriziano” della Scuola Merletti, unitamente alla mostra sull’artigianato di Cogne che si potrà gustare fino al primo dicembre. «Recentemente – chiosa Alessio-Vernì – le nostre maestre hanno ideato il premio alla sceneggiatura del Sergio Amidei realizzando la Piazza Transalpina, considerato il più bel premio mai creato per quest’iniziativa. Sono così apprezzate che spesso la loro capacità produttiva non è sufficiente a soddisfare la richiesta». I ringraziamenti della direttrice vanno in primis al vicepresidente regionale Mario Anzil presente all’inaugurazione e al presidente del Consiglio Mauro Bordin per la disponibilità degli spazi: «Ci hanno sostenuto in un periodo impegnativo per il Consiglio – ribadisce – ma forse durante le diverse riunioni tanti occhi si poseranno sulle opere – auspica - con il desiderio di visitare la boutique di Gorizia e fornirci ulteriori idee per sviluppare il patrimonio culturale di Erpac». L’intento dell’Ente è coniugare l’attività formativa alla produzione, consolidando una tradizione antica come ulteriore introito di una scuola unica sul territorio nazionale.

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione