LO SPETTACOLO

Cristicchi a Gorizia con 'Trieste 1954' per «interrogare l'umano che è ancora dentro di noi»

Nel pomeriggio del 21 ottobre l’artista incontrerà il pubblico nella Chiesa di Santa Maria Assunta. In serata inaugurerà la stagione di prosa al Teatro Verdi con uno spettacolo dedicato alla Capitale Europea Transfrontaliera.

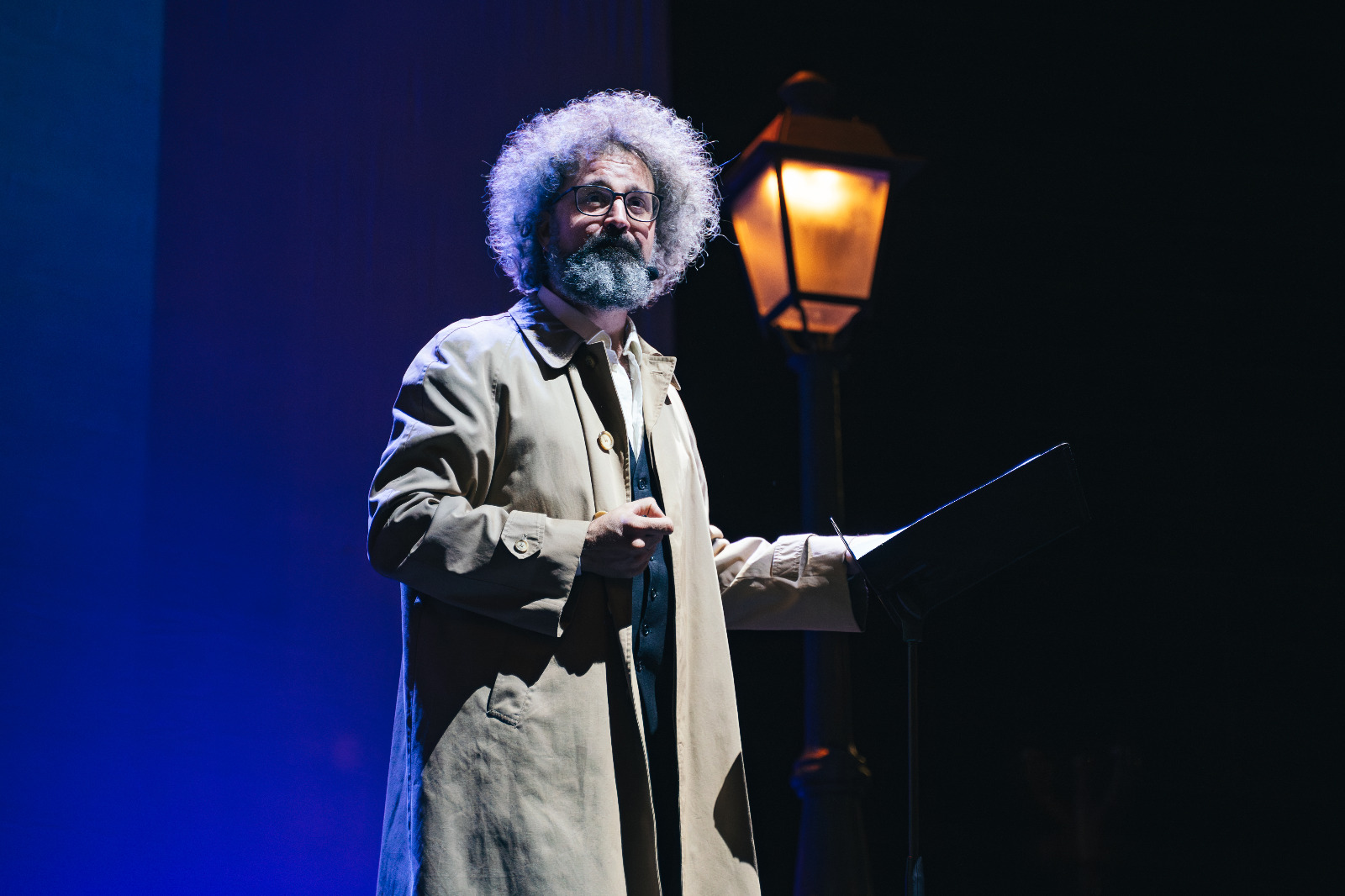

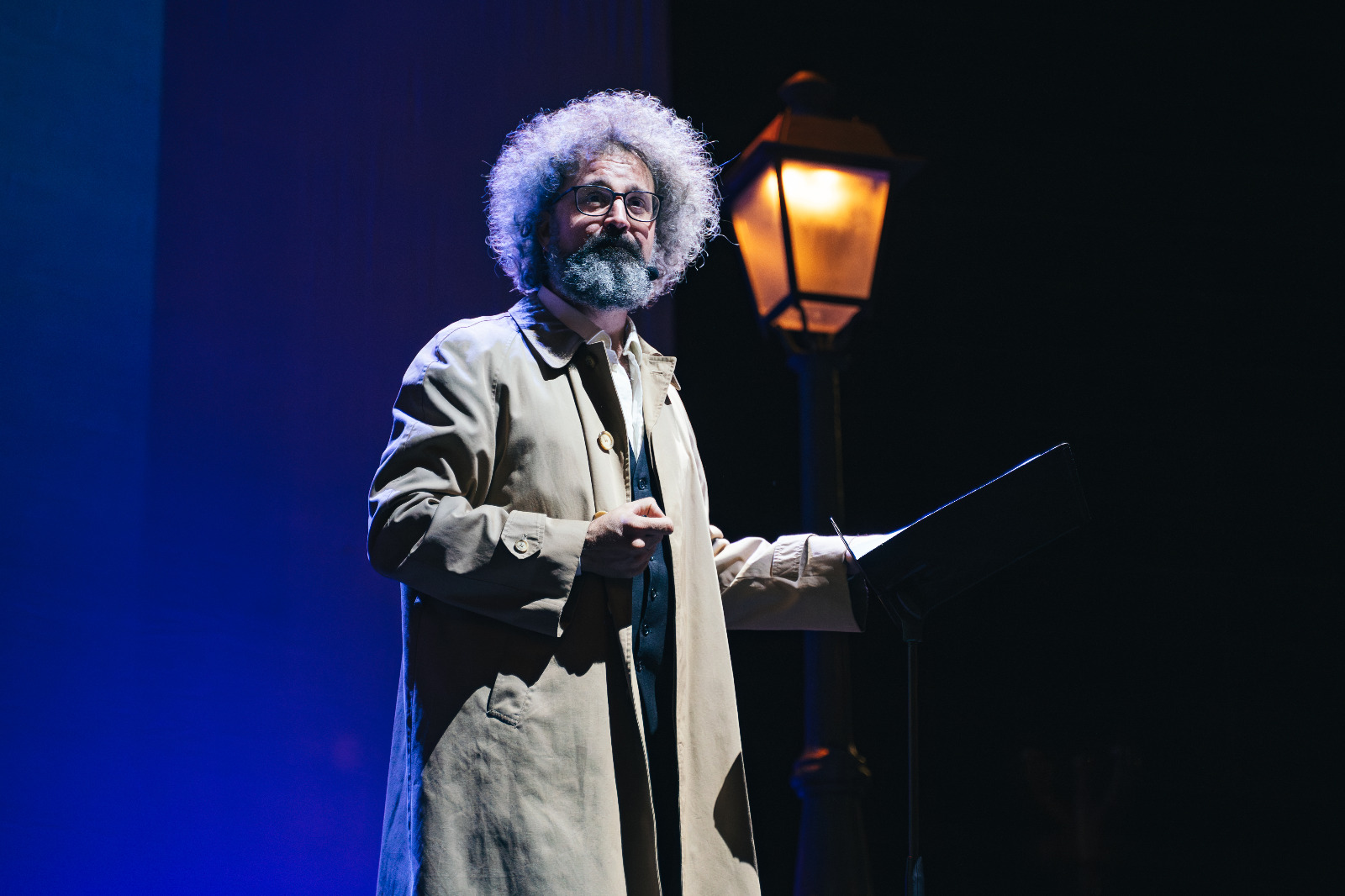

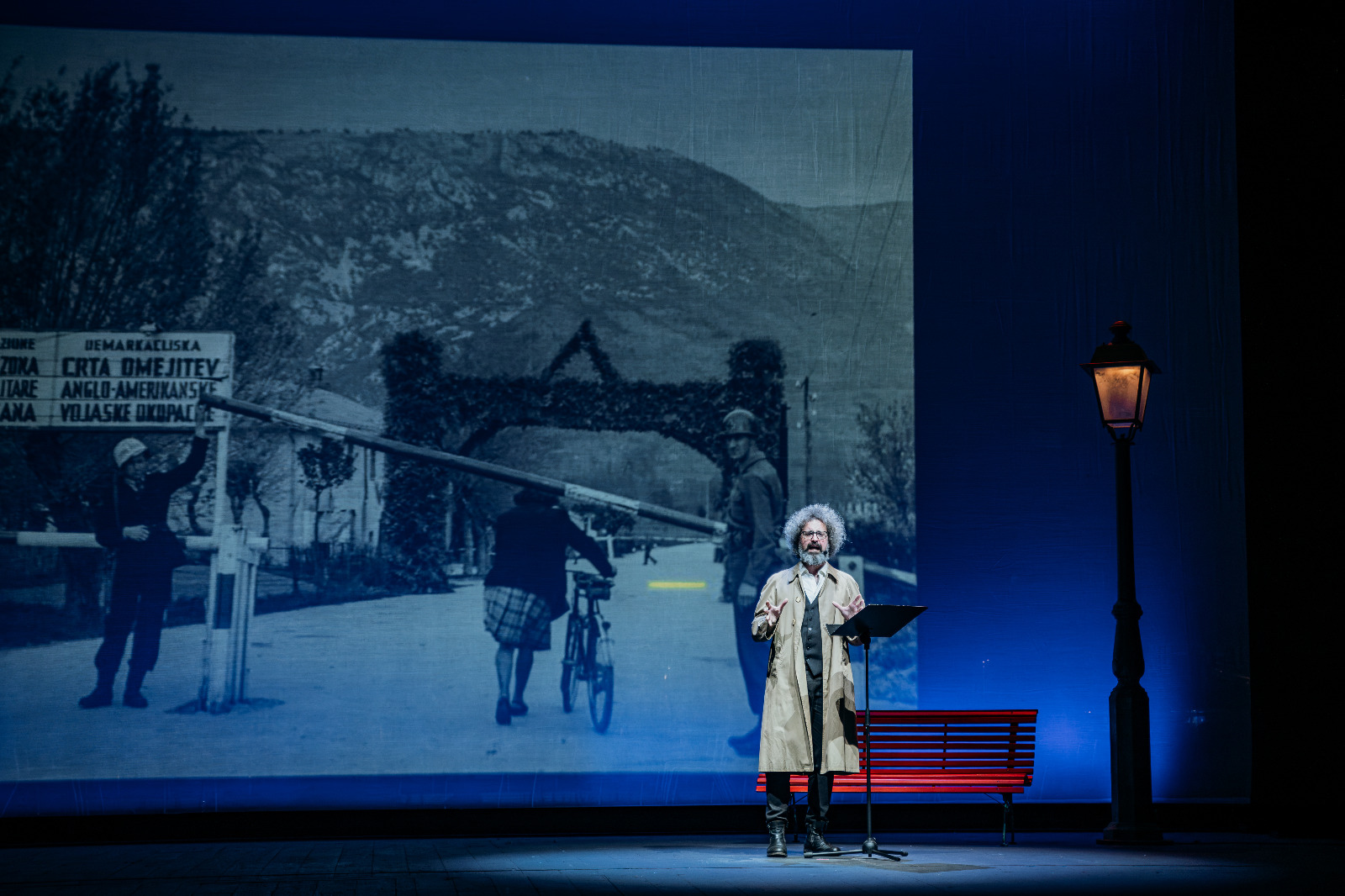

Di carattere umile e gentile, Simone Cristicchi nasce nella Capitale nel 1977, e fin da giovanissimo dimostra talento nel disegno dei fumetti. L’esperienza come obiettore di coscienza e volontario in un centro d’igiene mentale lo porterà ad approfondire il tema dei manicomi. Ancora adolescente esordisce nel mondo della musica, per poi aggiudicarsi nel 2007 il 57esimo Festival di Sanremo con la canzone “Ti regalerò una rosa”, dedicata alla malattia mentale. Sulla stessa falsariga il volume “Centro d’igiene mentale. Un cantastorie tra i matti”, popolato di un’umanità che vive ai margini. Cantautore, scrittore e attore, nel 2012 pubblica il mosaico di memorie minori “Mio nonno è morto in guerra” approdando al teatro, mentre l’anno successivo presenta lo spettacolo “Magazzino 18” sull’esodo giuliano-dalmata. Se al 2019 risale la celebre raccolta “Abbi cura di me”, al Festival di Sanremo di quest’anno partecipa con il brano “Quando sarai piccola”, aggiudicandosi la quinta posizione in classifica. Cristicchi sarà a Gorizia martedì 21 ottobre, dove incontrerà il pubblico nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta a partire dalle ore 16. Nella stessa serata - alle 20:45 – inaugurerà la stagione di prosa al Teatro Verdi con la pièce “Trieste 1954” per la regia di Paolo Valerio. Alla nostra redazione ha concesso una preziosa intervista, svelando in anteprima lo spettacolo e il tour in regione.

Nel 2025 Gorizia guarda alla Trieste del 1954 con la curiosità intellettuale della Capitale transfrontaliera. Tu riproponi lo spettacolo presentato lo scorso anno per i 70 anni del ritorno della città asburgica all’Italia, stavolta portandolo in un territorio il cui cuore è rimasto diviso in due da un muro almeno fino al 2004. Oggi Gorizia e Nova Gorica intendono offrirsi all’Europa come esempio concreto per superare i conflitti. A conti fatti, che cosa raccontano i muri e il filo spinato?

Nell’introduzione allo spettacolo faccio riferimento a due parole, una è “confine” l’altra è “frontiera”. Il termine “confine” sa di chiusura, un ristagno di paura, qualcosa che scoraggia le relazioni. Mentre la “frontiera” è una parola più morbida e flessibile, qualcosa che nasce per essere varcata, superata. Io appartengo a una generazione che non ha vissuto sul confine, né ha attraversato la Seconda guerra mondiale e tutti gli stravolgimenti che ci sono stati. Il “confine”, per quelli come me, è qualcosa di non naturale, ma artificiale, burocratico. Per le generazioni che si sono succedute dopo la guerra tutto questo discorso del “confine” viene percepito come qualcosa di brutto, di negativo. Lo spettacolo, nonostante racconti una piccola storia all’interno della grande Storia, vuole riflettere anche su questo. Il fatto che molto spesso siamo noi stessi a crearci dei confini mentali che ci impediscono poi d’incontrare davvero il diverso, l’altro da noi: a partire dai nostri stessi vicini di casa, non c’è bisogno d’andare in altre nazioni. Il discorso di Trieste è anche l’avventura di questa città che è stata vittima di dinamiche e politiche internazionali che poi hanno influenzato la sua storia. E quindi anche la resistenza, la resilienza di questa città che si è vista sospesa, “congelata” per quasi dieci anni.

“Trieste 1954” è l’evoluzione di “Magazzino 18” e di “Esodo”, dove storie minori s’intersecano alla vastità della Storia. Quanta importanza riveste il lavoro sulla memoria? C’è qualche riferimento a Basaglia?

Più che l’evoluzione è un po’ il secondo tempo. Basaglia viene nominato e omaggiato più volte, nello spettacolo, anche alla fine con un bis, dove canterò la mia canzone dedicata alla malattia mentale, “Ti regalerò una rosa”, eseguita con orchestra e coro. Oltre ai fatti storici che cerco di riassumere e raccontare ci sono anche altre figure che emergono.

La Storia insegna, ed è necessario raccogliere il suo messaggio per tramandarlo alle generazioni che verranno. In quest’epoca infelice bruciano le analogie fra genocidio ebraico e quello contro il popolo palestinese, perché indicano che dalla Storia, in fondo, abbiamo imparato poco. L’altro ieri in Cisgiordania un bambino palestinese di undici anni è stato ucciso dai soldati israeliani: “questa pace non s’ha (ancora) da fare” - né in Medio Oriente né tantomeno nel cuore dell’Europa – e l’umanità rimane divisa fra prevaricatori e vessati. Chi sta davvero “dalla parte giusta” e a chi possiamo regalare una rosa?

Sta dalla parte giusta chi rivendica la propria esistenza in un mondo di armonia e di pace. Ovviamente la memoria è, come dico nello spettacolo, un concime necessario per edificare il nostro futuro. Ma se quel concime è avvelenato non può crescere niente. In questo senso c’è la parola “perdóno”, che forse per la prima volta portò Gesù di Nazareth. La parola “perdóno” esprime una delle più grandi fatiche del nostro spirito umano. Riuscire a perdonare, nei casi di genocidio e guerre, sembra un’impresa impossibile. In realtà non comporta il dimenticare ciò che è stato, ma il ricordare senza il desiderio di vendetta. Oggi siamo di fronte a una tragedia che si ripete, e credo che fin quando esisterà l’uomo, su questo pianeta ci sarà sempre una parte che opera per il male, per la sopraffazione, e l’altra invece formata dagli “operatori della luce”, io li chiamo così, o ”santi silenziosi”. Sono coloro che cercano di attutire e combattere in maniera pacifica questo male che inquina il nostro mondo.

La guerra riporta in superficie il dolore che si annida nelle coscienze. Lo abbiamo visto anche in queste ultime frenetiche settimane, con la folla scesa nelle piazze del mondo per rivendicare la pace al di là di ogni orientamento politico. Che ruolo assume il teatro?

Il teatro può essere un momento di condivisione in cui la comunità si ritrova, che riflette su determinati argomenti. Personalmente in questi anni ho approfondito ciò che rientra nel mondo dell’invisibile, della filosofia o della spiritualità, perché ritengo che l’azione sia sempre preceduta da un pensiero. Se vogliamo davvero cambiare qualcosa in noi e nel mondo, dobbiamo partire da un nuovo pensiero, da una nuova modalità. O comunque interrogarci, interrogare quell’umano che è ancora dentro di noi. Ovviamente uno spettacolo come questo, che non vuole essere soltanto un omaggio a una città come può essere Trieste, ha una valenza anche spirituale, nel momento in cui si comprende come davvero quell’umanità intrappolata dentro i gangli del potere e della sopraffazione sia riuscita in qualche modo a evolversi in una nuova forma, e realmente a perdonare. Perché è stato un momento brutto, quello vissuto dalla città, qualcosa di cui ancora oggi porta memoria cercando di guardare al futuro. E in questo senso il teatro serve per esorcizzare, ha una funzione catartica, di purificazione. Per osservare quanto accaduto e lasciarlo andare, proseguendo poi nel cammino.

Con il musical “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli” rifletti sul parallelismo fra le crociate e l’attualità delle guerre, da cui si comprende come l’uso delle armi sia sempre deprecabile. L’arma più potente contro la forza della deterrenza non è altro che l’umiltà del dialogo?

Il dialogo innanzitutto, certo, perché per arrivare a un dialogo ci vuole una grande forza interiore, una grande apertura. La parola “umiltà”, cui si richiama Papa Francesco, viene da “humus”, questa sostanza che rende fertile la terra. Quindi noi dobbiamo essere fertili, riuscire ad aprirci come un campo arato a tutto ciò che di buono può venirci dall’altro da noi. E in questo senso possiamo costruire relazioni anche al di là della differenza che intercorre tra l’uno e l’altro.

Pensi di portare questo spettacolo anche a Gorizia?

Lo spero, mi piacerebbe, magari il prossimo anno. A gennaio, intanto, lo porterò a Maniago e Udine. A Gorizia, nel pomeriggio del prossimo martedì 21 ottobre sarò anche ospite dei Frati Minori Cappuccini e dell’Ordine Francescano Secolare presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. Un incontro in cui racconterò di me, della mia musica e del mio teatro.

Prima di lasciarti avrei ancora un’ultima domanda. Per non essere travolti dal dolore e sfidare le sferzate del vento “lo chiederemo agli alberi”: che cosa ci risponderanno?

Be’, gli alberi e la Natura in generale sono un sapientissimo libro da cui possiamo attingere metafore di grande saggezza. L’albero per me rappresenta il riuscire a mantenere le radici sulla terra, con i rami puntati verso il cielo. È quest’equilibrio perfetto tra i due ingredienti a formarci, vale a dire lo spirito e la materia in perfetto equilibrio, che riescono a far evolvere l’essere umano. L’albero è una grande metafora anche del donarsi gratuitamente, perché ci regala tutto ciò che ha: la legna per il fuoco, l’ombra d’estate, i frutti, l’ossigeno che ci serve per respirare, e noi spesso lo diamo per scontato in quanto l’albero non ce lo fa pagare. Per me è metafora di questo amore gratuito che, a mio avviso, è l’unico che dovrebbe esistere. Un amore senza tornaconto. (Foto: Alberto Furlani).

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione